Bentornati a Il riepilogo mensile!

Questo mese, a tre anni e mezzo dall’ultima volta, sono stato costretto a cambiare smartphone. Un classico esempio di obsolescenza programmata: da qualche tempo aveva preso a sputare fuori il cavo del caricabatterie, costringendomi a equilibrismi ogni volta che dovevo caricarlo. Adesso mi ritrovo con una batteria nuova di zecca su un telefono che uso il minimo indispensabile, e su cui soprattutto non uso i social: il risultato è che una carica del 100% mi dura più di tre giorni interi, una roba che non si vedeva dal 3310.

Era febbraio quando, dalle colonne di questa newsletter, ho annunciato di aver smesso di usare i social. Eh, il tempo vola quando te ne riappropri. Un paio di volte al mese mi capita di riaprire le app - che ho espulso dalla mia routine giornaliera, ma mai disinstallato - per rispondere a messaggi privati o cercare un’informazione precisa; ma ogni volta, ciò che vedo nella Home mi respinge. Così sul telefono nuovo ho collocato i social in una cartella dal nome esplicativo.

È stato interessante osservare, negli scorsi mesi, i modi via via più disperati con cui Meta mi ha implorato di restare. Il mio preferito - si fa per dire - è stato il tentativo delle finte notifiche. Quando ho smesso di aprire Instagram quotidianamente, l’app ha attuato un piano subdolo: sull’icona ho cominciato a vedere di tanto in tanto il classico numero che indica la presenza di notifiche non lette. Pensando potessero essere messaggi privati, andavo ad aprire l’app soltanto per scoprire che non esisteva alcuna notifica: era solo un modo per farmi rientrare. Alla fine, ho dovuto estirpare le notifiche alla radice, dalle impostazioni di sistema.

Allontanarmi dai social è solo una delle azioni che, in questi primi sei mesi del 2025, ho intrapreso per vivere meglio gli spazi digitali. Ce ne sono state altre, meno appariscenti ma comunque rilevanti: del mio ritorno ai feed RSS ho già parlato a marzo, e dopo qualche mese non posso che sottoscrivere la scelta; ho fatto pulizia nelle mie caselle di posta, chiedendomi perché avessi conservato certe email per un decennio abbondante; uso sempre di più DuckDuckGo come motore di ricerca e browser, e sul nuovo smartphone li ho impostati come default; ho passato qualche settimana a cancellare i miei vecchi post Facebook, lasciando solo quelli relativi alla mia attività di scrittore1. E poi, ovviamente, affido a questa newsletter la totalità delle mie esternazioni online.

Lungo il percorso ho fatto delle letture interessanti. Alcune hanno posizioni estreme - e, a mio parere, si prefiggono obiettivi che sono impossibili da raggiungere in una società capitalistica, almeno su larga scala - ma tutte hanno contribuito alle mie riflessioni. Sebbene nessuna di esse vada presa per oro colato, penso che siano letture stimolanti per chiunque, e in particolare per chi non si sente più a proprio agio sul web. Ecco le mie preferite:

The Cyber Cleanse di Janet Vertesi. The Opt Out Project è un sito curato da Janet Vertesi, sociologa statunitense specializzata in relazioni tra tecnologia e società. A inizio anno ha pubblicato questa guida in 21 puntate per “riprendersi la propria vita dai giganti dell’industria tech”. Semplice, chiara, piena di spunti pratici. Non tutti i suoi consigli sono per chiunque, ma è buon punto di partenza per aprire la mente.

Liberare il mio smartphone per liberare me stesso di Fabio “Kenobit” Bortolotti. Avevo già citato questo libro un po’ di tempo fa, ripromettendomi di tornarci su. Bortolotti l’ho conosciuto quando scriveva sulle riviste di videogiochi e adesso si occupa soprattutto di attivismo digitale e software libero (e suona il Gameboy in giro per il mondo). Qualche mese fa ha pubblicato un piccolo saggio con licenza Creative Commons, che potete leggere o scaricare liberamente al link in alto (o acquistare per una cifra simbolica qui). Uno dei primi capitoli si apre così, chiarendo da subito gli intenti del libro: “Negli ultimi anni ho intrapreso un percorso di ricerca della libertà, informatica e non, spinto dal disagio che mi ha creato il capitalismo digitale. Ho realizzato che siamo vittima degli strumenti che utilizziamo, senza porci troppe domande, e ho deciso di smontarli e metterli in discussione”. Il focus, come da titolo, è soprattutto sullo smartphone, e le sue riflessioni mi sono state utilissime per ridurre (e di tanto) l’utilizzo del telefono.

Il Carusello di Eleonora C. Caruso. Si tratta di una newsletter ospitata qui su Substack. “Internet è stata la cosa più bella della mia vita, finché non lo è stato più. Per questo sto cercando di rompere la dipendenza dalle piattaforme private, dalle big tech, e di riprendermi l’internet che mi piaceva” scrive Eleonora C. Caruso, che è scrittrice e Marketing Manager (proprio come me! Però lei pubblica con Mondadori). È una newsletter scritta bene, divertente ma anche acuta, e se siete millennial vi ritroverete in quasi tutto.

Sono solo consigli di lettura, lo specifico: non è una chiamata alle armi, né cerco di fare proseliti. Sono il primo a essere consapevole che non è possibile liberarsi del tutto dalle catene. Però oggi, rispetto a sei mesi fa, sento di abitare gli spazi del web in maniera migliore e più consapevole. Può sembrare poco, eppure non lo è.

Ma passiamo ad argomenti più leggeri. In questo numero:

📖 Letture: Il lungo addio in un’edizione a lungo attesa.

🎵 Ascolti: i Car Seat Headrest, di nuovo, all’improvviso.

🕹️ Backlog: i due Portal e la gioia del gameplay.

🔗 Link: Lo squalo compie mezzo secolo, e altre cose belle dal web.

Buona lettura!

📖 Letture

Una rubrica in cui parlo dei libri che ho avuto sul comodino negli ultimi tempi.

Un mio professore, all’università, affermò di rileggere periodicamente l’opera omnia di Raymond Chandler, riprendendo almeno uno dei suoi libri ogni anno. Per me è ancora presto per le riletture, ma sto cercando intanto di procurarmi tutti i romanzi di questo autore americano, considerato tra i padri della letteratura noir e hard boiled. Perché ho scritto “procurarmi”, come se i romanzi di Chandler fossero all’indice e io dovessi ricorrere alla borsa nera? Per un motivo assurdo che ho già raccontato agli albori di questa newsletter, ma che ribadisco con piacere perché è sempre bello coprirsi di ridicolo.

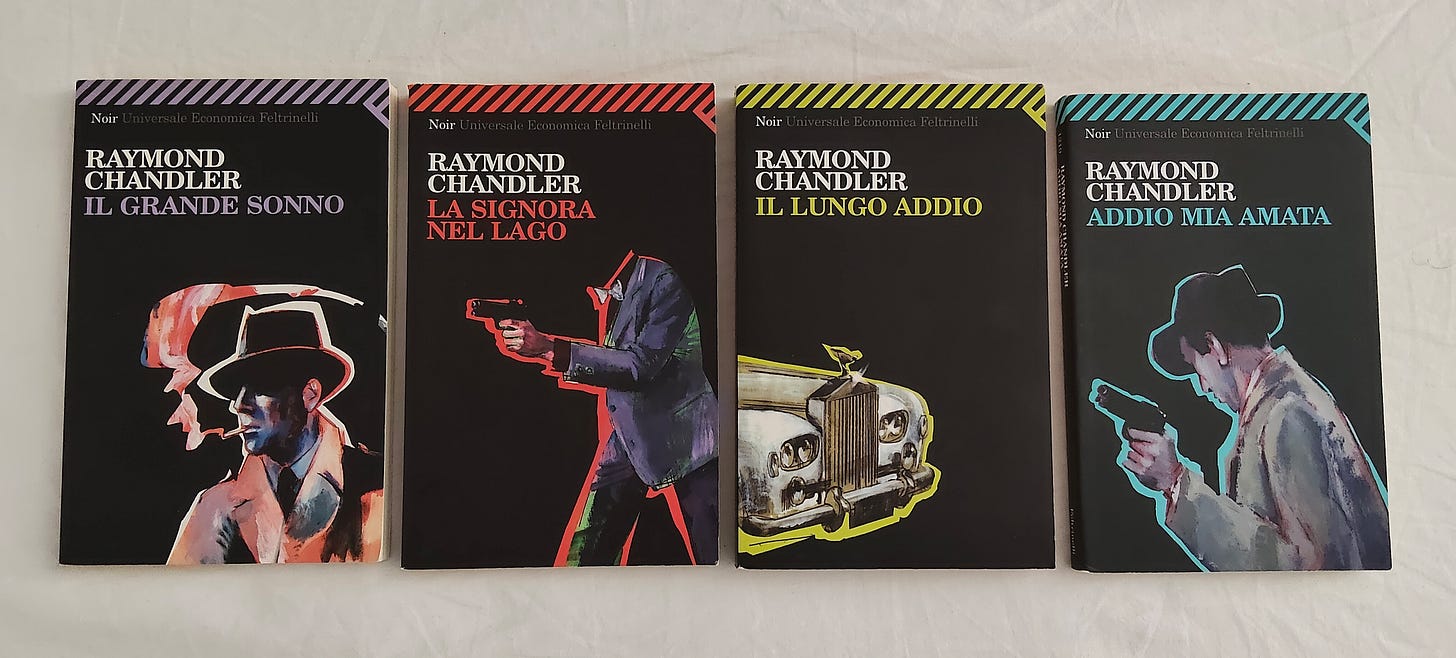

Intorno al 2008 comprai Il grande sonno, il primo romanzo di Chandler, e ne fui conquistato all’istante. Ma non mi voglio soffermare sul libro in sé, quanto sull’edizione che acquistati: una Universale Economica Feltrinelli della serie Noir, collana che esiste tutt’oggi ma che nel corso degli anni ha cambiato più volte pelle. All’epoca, lo stile grafico che la caratterizzava era molto particolare: tutte le copertine erano nere, con illustrazioni scontornate in cui di volta in volta c’era un colore dominante, che veniva anche ripreso nel titolo del romanzo e nella caratteristica F ripetuta. Era un impianto grafico minimale ma di grande impatto.

Nonostante la grande passione per quell’unico romanzo di Chandler, le mie letture negli anni successivi presero altre strade. Quando mi tornò la voglia di noir, però, feci una scoperta sconcertante: l’Universale Economica Feltrinelli Noir aveva stravolto lo stile grafico, e le vecchie edizioni erano naturalmente fuori catalogo. Ci rimasi così male che mi rifiutai di comprare i romanzi di Chandler in questa nuova veste (pensate che scemo)2.

Le cose sono cambiate nel 2023, quando ho realizzato che potevo cercarli nel circuito dell’usato. Al primo colpo ho trovato su Vinted La signora nel lago, e di questo romanzo ho parlato brevemente a dicembre 2023. Pochi mesi dopo sono incappato ne Il lungo addio su eBay - venduto peraltro a caro prezzo - ed è proprio questo il romanzo di cui vi parlerò oggi. Nel frattempo, sempre su Vinted, si è palesato anche Addio mia amata, che a questo punto leggerò l’anno prossimo. Insomma, considerando che Chandler ha pubblicato in tutto sette romanzi, sono ormai a metà della collezione, e la mia parte ossessivo-compulsiva può tirare un sospiro di sollievo.

Che dire de Il lungo addio (1953, Feltrinelli; traduzione di Bruno Oddera3) che non si sia già detto? Probabilmente ben poco. Non so in quanti si siano soffermati sul titolo, per esempio, che secondo me è uno dei più belli di sempre. Sentite come suona bene: Il lungo addio. Fa la sua figura persino in inglese: The Long Goodbye. Tre parole che trasudano senso di fatalità e malinconia, che sono poi l’essenza stessa di questo romanzo, probabilmente il più celebrato tra quelli scritti da Chandler.

Il protagonista, come sempre, è il detective Philip Marlowe, che, al solito, si ritrova immischiato in una storia torbida nel luogo più oscuro del mondo: i quartieri ricchi di Los Angeles. Di storie, in realtà, ce ne sono due in questo romanzo, ed è ovvio che finiranno per convergere. Come da tradizione, l’intreccio imbastito da Chandler è al limite del machiavellico: a tratti si fa fatica a stare dietro a tutte le cose che accadono. La presenza di due vicende parallele rende il tutto ancora più complesso, e devo ammettere che ho trovato la parte narrativa meno riuscita rispetto agli altri romanzi di Chandler che ho letto.

A questo punto, tuttavia, devo anche confessare che non leggo i libri di Chandler per la trama: il che potrebbe sembrare paradossale, considerando che si tratta di romanzi affini al giallo, in cui di solito c’è un delitto da risolvere. No, mi è ormai chiaro che il motivo per cui leggo Chandler è il suo stile folgorante, fatto di frasi a effetto che potrebbero essere pronunciate da una voce fuori campo al cinema. Sono solito appuntarmi i brani che mi colpiscono nei romanzi che leggo, e in genere si tratta di due o tre passaggi a libro, quando va bene. Ne Il lungo addio, invece, ne ho individuati quattordici. Per cui la chiudo qui, e vi lascio con la top 5 delle mie citazioni preferite da questo romanzo:

Esistono posti in cui i poliziotti non vengono odiati, capitano. Ma in quei posti voi non fareste parte della polizia.

Forse esistono persone che odiano la polizia più di Philip Marlowe, ma dubito che sappiano esprimere il concetto altrettanto bene.

Sotto la vestaglia era nuda come una mattinata di settembre, ma maledettamente meno pudica.

Uno di quei casi in cui uno scrittore se ne esce con un’espressione - nuda come una mattinata di settembre - che calza a pennello, ma che a me non sarebbe venuta in mente neanche se ci avessi pensato cent’anni.

"Vi prego, non alzatevi" disse lei con una voce fatta della stessa sostanza che serve per foderare le nuvole estive.

Chandler ha senza dubbio contribuito a consolidare lo stereotipo della femme fatale, ma certe volte riserva ai personaggi femminili una delicatezza soave che buca la pagina.

Era un tipo che si esprimeva a furia di virgole, come nei romanzi letterari.

Quante parole servono per descrivere un personaggio? A volte non più di una decina.

Era come qualcuno che si incontra a bordo di una nave e con il quale si fa una conoscenza piuttosto intima, pur senza conoscerlo mai davvero. Se n’era andato come un’amicizia di bordo, quando il nuovo compagno ti saluta sul molo dicendo, non perdiamoci di vista, vecchio mio, e tanto tu quanto lui sapete benissimo che non farete nulla per non perdervi di vista, che molto probabilmente non vi rivedrete mai più.

Tutto il romanzo condensato in due frasi e una similitudine piuttosto ben riuscita.

Insomma, leggete Chandler, per favore. Fatelo nell’edizione che preferite, voi che potete, ma fatelo. Non ve ne pentirete4.

⭐ Voto: 4 / 5

🎵 Ascolti

Una rubrica in cui parlo di musica senza avere alcuna competenza.

Ho incrociato i Car Seat Headrest per la prima volta a fine 2016, in un articolo che elencava le migliori canzoni dell’anno. Il gruppo era presente con Drunk Drivers / Killer Whales, che finì subito nella mia playlist “Belle scoperte”. Ogni volta che la riproduzione casuale me la propone, mi colpisce come questo pezzo sia composto di fatto da due diverse canzoni, che si alternano dalla metà del brano in poi - come sottolineato anche dal video, un mirabile esempio di coordinazione tra musica e montaggio.

Per anni, Drunk Drivers / Killer Whales è stata per me l’unica canzone dei Car Seat Headrest. Ho già scritto altre volte di come la musica digitale abbia atomizzato gli ascolti, e questo mi porta spesso a conoscere pochi brani di un artista, o talvolta addirittura uno solo. Poi, questo mese, il nuovo album dei Car Seat Headrest è finito tra i dischi del mese della newsletter Indie Riviera, dove Francesco me l’ha venduto così:

Se cerchi la grandeur del rock classico e l'urgenza del college rock statunitense: ascolta The Scholars!

Ed è proprio così. Delle nove tracce che compongono The Scholars, tre mi sono piaciute molto e le ho canticchiate buona parte del mese: Devereaux, The Catastrophe (Good Luck with That, Man) e soprattutto CCF (I'm Gonna Stay With You), pezzo di apertura di 8 minuti - di cui 3 di intro strumentale. Al contrario, non mi hanno preso le tre tracce tendenti al prog da oltre dieci minuti l’una. Il disco è comunque complesso e sfaccettato, forse ormai non più per una nicchia di ascoltatori, ma di certo non destinato a un pubblico di massa: e per questo mi ha stupito scoprire che il cantante e fondatore del gruppo, Will Toledo, ha solo trentadue anni.

🕹️ Backlog

Una rubrica in cui cerco di conciliare videogiochi e vita adulta.

Uno dei pochi titoli cui ho giocato nel lungo periodo che ho passato lontano dai videogiochi (2007-2024, per chi si fosse perso le puntate precedenti) è stato Portal. Titolo acclamatissimo da critica e pubblico, certo, ma mai quanto il suo sequel. E allora mi sono detto, perché non giocare finalmente a Portal 2? Ma soprattutto, perché non rigiocarmi anche il primo capitolo?

Devo ammettere che Portal (2007, Valve) lo ricordavo pochissimo, ma quel poco che ricordavo era marchiato a fuoco nella mia memoria. Si tratta di un puzzle game mascherato da sparatutto in prima persona, ambientato nello stesso universo narrativo di Half-Life (di cui ho parlato qui e qui). Interpretiamo una donna che viene sottoposta a una serie di esperimenti dalla società Aperture Science: tutto ciò che le viene fornito è una strana arma, che spara due portali - uno di ingresso e uno di uscita - con cui è necessario superare delle prove di difficoltà crescente. Lo scopo è trovare la via per uscire dalle stanze di un laboratorio, aggirando ostacoli e facendo un uso creativo delle leggi della fisica; a farci da guida è la voce fuori campo di GLaDOS, un’intelligenza artificiale.

Il gioco è letteralmente tutto qui, senza una vera e propria trama (se non nei minuti finali). Una delle cose che ricordavo era che fosse brevissimo, e infatti l’ho finito in circa tre ore: col senno di poi, sembra poco più di una tech demo per testare l’idea dei portali e le dinamiche di gioco. Non ricordavo invece che fosse così brillante nella scrittura: c’è tanta ironia nei dialoghi con GLaDOS e in varie situazioni (le vocine delle mitragliatrici, la canzone sui titoli di coda), a bilanciare i momenti più seri (“The cake is a lie”). Un titolo epocale, che al momento della sua uscita presentò un’idea rivoluzionaria e la eseguì alla perfezione. Solo per questo andrebbe giocato da tutti gli appassionati.

⭐ Voto: 4 / 5

Basta un dato statistico per tarare le aspettative che Portal 2 (2011, Valve) si porta dietro: da diversi anni, è il videogioco con la media voto degli utenti più alta su Steam (per intenderci: oltre 435mila recensioni, e il 97.7% di esse è positiva). Una volta tanto, però, le aspettative non si sono scontrate con la realtà dei fatti.

Portal 2 è quanto di meglio potessi desiderare: prende la formula già collaudata del primo capitolo e la migliora in tutti i suoi aspetti. Il miglioramento visivo è la prima cosa che si nota: la grafica è più dettagliata, più ricca, con un lavoro impressionante sulle superfici acquatiche e sull’illuminazione (una certa scena, in cui bisogna scappare con una fonte di luce che si muove sul soffitto e tutte le ombre che ne derivano, è ben oltre il memorabile).

Ma l’aspetto più sorprendente del gioco è la presenza di una vera e propria trama. Interpretiamo sempre la stessa cavia di laboratorio, ma sono passati anni e il laboratorio di Aperture Science è in rovina. Il robot logorroico Wheatley ci guida verso la salvezza, ma finisce inavvertitamente col risvegliare GLaDOS, che ci scaraventa nelle profondità del centro. Quella che potrebbe sembrare una scusa per imbastire una serie di livelli, si rivela in realtà un’occasione per approfondire la lore del gioco, oltre che lo spunto su cui vengono costruiti almeno un paio di colpi di scena notevoli. L’ho terminato in nove ore, e fino alla fine le svolte narrative mi hanno tenuto ingaggiato.

L’enfasi sulla narrazione è tanto più sorprendente se si pensa che il gioco consta di quattro personaggi in totale, di cui uno (la protagonista) non pronuncia una parola, due sono robot, e uno è una voce preregistrata fuori campo. Merito di una scrittura sempre ai massimi livelli (e ancora più ironica del prototipo!), di un doppiaggio clamoroso e in generale di una grande recitazione, in cui spicca il nome del mai troppo lodato J.K. Simmons.

Per quanto io sia il tipo di videogiocatore che bada soprattutto alla trama, devo riconoscere che ciò che mi è rimasto più impresso di Portal 2 è il suo aspetto prettamente ludico. Gli enigmi sono il cuore pulsante del titolo, ed è molto intelligente la scelta di cominciare come se fosse un remake del primo (e quindi con una progressione lineare di stanze sempre più complesse) per poi sparigliare le carte e proporre qualcosa di completamente diverso. Le regole del gioco, comunque, sono sempre quelle: un portale di ingresso, uno di uscita, le leggi della fisica che influenzano ogni azione, e simpatiche aggiunte come gli specchi riflettenti o le vernici che donano poteri particolari alle superfici.

Portal 2 riesce nel miracolo di essere costantemente una sfida per la materia grigia del giocatore, senza mai scadere nel frustrante: cosa bisogna fare è sempre chiaro, basta osservare, riflettere e solo alla fine agire. È incredibilmente appagante, e forse il suo unico difetto è di non essere mai troppo difficile: ma questo mio desiderio di alzare l’asticella è indicativo di quanto l’esperienza sia stata coinvolgente.

⭐ Voto: 4,5 / 5

🔗 Link

Una raccolta dei migliori contenuti in cui mi sono imbattuto in giro per il web questo mese.

I nostri insegnanti si ricordano di noi? si chiede Gemma Romano - che è insegnante - in un articolo molto sincero e molto umano, con un finale che mi ha spezzato.

Invece Nicola H. Cosentino ha scritto un pezzo in cui mi sono rivisto più di quanto pensassi: Come capire se sei uno snob, apparso su Lucy sulla cultura.

Sempre su Lucy sulla cultura, Loredana Lipperini ha intervistato Wu Ming 1. Il pezzo ha un titolo un po’ clickbait (Come salvare l’editoria italiana? Wu Ming 1 ha un’idea), ma gli scambi tra i due sono molto interessanti. Wu Ming 1 non ha paura di puntare il dito contro l’abnorme numero di volumi pubblicati in Italia (più di 85mila nel 2024), e sul finale dell’intervista dice qualcosa di molto condivisibile sulla necessità di incontrarsi dal vivo, “per riscattare i corpi dal sequestro che ogni giorno subiscono”.

Questo mese Lo squalo di Steven Spielberg ha compiuto 50 anni. 50 anni sono mezzo secolo, accidenti. Resta uno dei miei film preferiti, e l’ottimo Gabriele Niola gli ha dedicato un bel pezzo su Il Post (“Lo squalo” fu il primo blockbuster del cinema moderno), parlando sia del film in sé che dell’impatto che ha avuto sull’industria cinematografica.

È tutto. Purtroppo, non vi libererete di me nemmeno durante l’estate: appuntamento a fine luglio con la prossima puntata. Ciao!

Questo, in particolare, è stato un viaggio molto istruttivo - oltre che una discesa nel cringe. Non sono revisionista nei confronti di ciò che ho pubblicato online (tutti i miei vecchi blog sono tuttora accessibili, se conoscete l’indirizzo), ma nella preistoria di Facebook ho trovato roba parecchio imbarazzante. Io ci sono arrivato tardi - era il 2012 e ce l’avevano tutti ormai - e mi ha stupito constatare quanto lo usassi all’inizio. La metà dei miei post totali su Facebook erano stati pubblicati tra il 2012 e il 2013, per poi scemare sempre di più negli anni successivi, di pari passo con le interazioni dei miei contatti: i più vecchi erano molto commentati (a volte anche in modo animato), mentre alla fine era come urlare nel deserto.

Di edizioni Feltrinelli ne esistono svariate, e basta farsi un giro su Google Immagini per rendersi conto dei molteplici stili grafici utilizzati. Per di più, da qualche anno, anche Adelphi sta ripubblicando i romanzi di Chandler in una nuova traduzione (alquanto discutibile, per me che sono abituato a quelle vecchie). Inutile dire che pure le copertine Adelphi, per quanto affascinanti nell’idea di base, non reggono il confronto con quelle da me tanto bramate.

I romanzi di Chandler che ho letto in precedenza sono stati invece tradotti da Oreste Del Buono.

A meno che non siate come il mio amico Stefano, a cui Chandler non piace perché non fa mai sparare Marlowe.

Caro Luigi riepilogo molto interessante un carissimo saluto

Ho la stessa edizione di “Il lungo addio” da un decennio e non l’ho ancora letto! Mi hai decisamente fatto tornare la voglia.