Bentornati a Il riepilogo mensile!

Il mese scorso vi avevo raccontato di come avessi deciso di prendermi una pausa dai social network tradizionali (in particolare Facebook e Instagram). Oggi è con un certo orgoglio che posso affermare che i social sono usciti dalle mie routine quotidiane. Le app sono sempre lì, installate sul telefono, ma le apro solo se ho un vero motivo per farlo (tipo spammare - con scarso successo - questa newsletter, rispondere a un messaggio privato o cercare un profilo preciso). Ho eliminato, insomma, lo scroll fine a se stesso. Il fatto che non abbia rimpianti mi conferma che i contenuti cui ero esposto tutti i giorni, più volte al giorno, non avevano alcun valore per me.

Nel corso di questa presa di coscienza, ho realizzato che per anni ho demandato ai social essenzialmente due ruoli: quello di creare o conservare una rete sociale - amicizie o, per meglio dire, contatti - che è lo scopo per cui queste piattaforme sono nate; e quello di aggregatore di contenuti che mi interessava seguire - ogni volta che incappavo in un sito web interessante, infatti, mi affrettavo a seguirlo anche sui social, perché in fin dei conti era il modo più semplice per ricevere i suoi aggiornamenti. Questo dualismo ha funzionato per un bel po’ - anni felici in cui si poteva ancora ordinare il feed in ordine cronologico - almeno finché l’algoritmo non ha preso il sopravvento: da quel momento ho continuato a vedere i profili con cui interagivo di più - fossero essi contatti o pagine - mentre altri sono caduti nel dimenticatoio.

Come traslare tutto questo in una presenza online priva di social? Be’, i contatti che mi interessa mantenere davvero ho modo di raggiungerli anche in altro modo - con interazioni altalenanti, ma questa è un’altra faccenda. La questione dei contenuti, invece, si è rivelata in principio più complessa; ma la risposta era fin troppo ovvia e, sebbene io ci sia arrivato attraverso le letture che sto facendo in questo periodo, la verità è che proviene direttamente dal mio passato. Così ho rispolverato il caro, vecchio lettore di feed RSS.

I feed RSS sono antichi quasi quanto il web. In parole semplici, sono un formato standardizzato di distribuzione di contenuti, che consente di ricevere aggiornamenti dai siti web senza doverli visitare. Con un lettore RSS, in pratica, ci si può costruire un proprio flusso di contenuti, ordinato cronologicamente ed eventualmente suddiviso in cartelle tematiche. Più complicato a dirsi che a farsi, ve lo assicuro.

Usavo un lettore RSS già una decina di anni fa, ma poi lo avevo abbandonato proprio in favore dei social: ai tempi si trattava di Feedly, che ancora oggi è uno dei più famosi e apprezzati. Stavolta ho voluto cambiare, e mi sono affidato a Feeder, che è più spartano ma offre anche meno distrazioni; è inoltre integrato non solo con i siti web, ma anche con i canali YouTube e i subreddit, permettendomi di seguire tutto ciò che mi interessa da un unico posto. C’è anche una app per smartphone, ma per ora non l’ho installata: sto limitando l’uso tout court del telefono, e poi la lettura da desktop ha un suo fascino del tutto coerente con questo ritorno al passato.

Nel suo fondamentale saggio Liberare il mio smartphone per liberare me stesso - che consiglio a chiunque a scatola chiusa, e su cui prima o poi tornerò nel dettaglio - Fabio “Kenobit” Bortolotti definisce il lettore RSS in questo modo:

È praticamente l'opposto dell'algoritmo che sceglie cosa mostrarti. Un'arma elegante, per tempi più civilizzati.

Non potrei essere più d’accordo. Veniamo da anni in cui abbiamo scelto sempre meno. È ora di riprendere il controllo, prima che sia troppo tardi.

Approfitto di questo spazio per un paio di comunicazioni di servizio relative alla newsletter.

Dallo scorso dicembre ho cominciato a includere un voto alla fine di ogni commento. Visto che li ho sempre messi sui vari Letterboxd, Goodreads e Backloggd, e quindi ce li avevo già, ho pensato di integrarli anche sulle vecchie puntate, consultabili nell’archivio della newsletter. I voti sono sempre armi a doppio taglio, ma penso possano essere utili per contestualizzare meglio il testo che scrivo. La speranza è che i lettori non si focalizzino sul semplice numero di stelline, ma leggano il ragionamento che c’è dietro.

Inoltre, visto che ormai gli episodi cominciano a essere parecchi, ho creato una pagina che raccoglie in ordine alfabetico tutti gli argomenti affrontati nella newsletter, con link alla relativa puntata. L’ho chiamata Indice - sempre amato i nomi originali - e la trovate a questo indirizzo. Potrete così scoprire che la F e la S sono molto affollate, mentre diverse lettere sono ancora vuote. Mi darò da fare.

Infine:

Grazie a tutti per aver contribuito a farmi ottenere questo badge cringissimo. Il riepilogo mensile è un progetto senza troppe pretese - e senza una strategia di crescita, se non “continuo a scrivere finché mi va” - ma è bello sapere che c’è qualcuno che mi legge.

Introduzione lunga, puntata corta. In questo numero:

⌨️ Scrittura: un mese da record, tanto vale festeggiare.

📖 Letture: ho letto uno dei romanzi più venduti in Italia nel 2024.

🎵 Ascolti: una canzone che ho scoperto in un trailer.

🔗 Link: un nuovo canale YouTube per gli amanti del cinema e altre cose belle trovate in rete.

Buona lettura!

⌨️ Scrittura

Aggiornamenti sulle cose che ho scritto, sto scrivendo o dovrei scrivere.

Questa rubrica il più delle volte è silente, perché in realtà non ho molto da dire. Aggiornarvi mese dopo mese sui miei avanzamenti di scrittura non ha molto senso, anche perché spesso sono poco rilevanti.

Per chi è arrivato su questa newsletter solo di recente: sono impegnato nella stesura del mio nuovo romanzo. Come il precedente (sapevate che ho esordito nel 2022? Ho raccontato il mio percorso editoriale qui) sarà un romanzo d’avventura d’ambientazione storica. La stesura è cominciata nell’estate del 2022 e da allora è andata avanti a fasi alterne.

Questo mese, però, ho scritto con una costanza eccezionale - per i miei standard, si intende - come si vede da questo pratico grafico, che mostra la media mensile delle parole scritte al giorno:

Il grafico è tratto dalle statistiche che mi fornisce Bibisco, il software di scrittura che ho cominciato a utilizzare proprio in concomitanza con l’inizio della stesura di questo libro1. Mi sono imposto un obiettivo di cinquecento parole al giorno (la linea verde nel grafico). Ho già detto che la scrittura non si può ridurre a una mera questione numerica, ma allo stesso tempo avere un obiettivo tangibile è incredibilmente utile per farmi mettere davanti alla tastiera ogni giorno.

Non sempre è possibile. Ci sono stati lunghi periodi in cui non ho avuto tempo, modo o energie per portare avanti la stesura (sul grafico, sono i mesi in cui la linea azzurra è inchiodata sullo zero). Da settembre 2024 in poi, tuttavia, ho trovato una buona continuità: ho lavorato al libro ogni mese, o andando avanti, oppure revisionando quanto avevo già scritto (sono i mesi in cui la linea azzurra è in negativo, perché ho tagliato più di quanto abbia aggiunto).

Ed arriviamo quindi a questo mese di marzo, che è ufficialmente il mese in cui ho scritto di più - nonché il primo che chiudo sopra la fatidica media delle cinquecento parole giornaliere. Ho scritto tanto, con costanza: tutti i giorni del mese, tranne sei. In tre occasioni ho scritto addirittura più di mille parole in un giorno, in due più di novecento; e solo tre volte sono stato sotto le cinquecento. Se volete un dato ancora più clamoroso: questo mese ho scritto oltre 16.000 parole su un totale (finora) di 110.000, il che vuol dire che gli ultimi trenta giorni pesano il 15% del totale della stesura. E tutto questo nonostante gli onnipresenti contrattempi2.

Mamma mia che noia mortale, ora capite perché questa rubrica salta sempre? Comunque, mi andava di condividere questo mese eccezionale con tutti voi. Userò questo risultato come benzina per affrontare l’ultimo quarto della stesura. Così magari, prima o poi, questo romanzo lo leggerà qualcuno.

📖 Letture

Una rubrica in cui parlo dei libri che ho avuto sul comodino negli ultimi tempi.

I lettori di lunga data di questa newsletter forse ricorderanno che di Joël Dicker ho già parlato: era il numero di aprile 2024 e avevo appena letto Il caso Alaska Sanders. Questo mese è arrivato in libreria il suo nuovo romanzo - La catastrofica visita allo zoo - che per ammissione dello stesso autore si discosta dal thriller per avvicinarsi alla letteratura per ragazzi. Ma oggi non ci interessa, perché io viaggio su un fuso orario tutto mio e questo mese vi parlo del suo romanzo precedente, Un animale selvaggio (2024, pubblicato in Italia da La nave di Teseo).

Un animale selvaggio è stato uno dei libri più venduti in Italia nel 20243. Dicker ormai ha un suo pubblico ben consolidato - di cui peraltro faccio parte da anni - quindi la notizia non mi ha sorpreso più di tanto: ha però contribuito ad alimentare la curiosità nei confronti del romanzo. Curiosità che si è aggiunta a un alone di dubbio che mi portavo dietro sin dalla sua pubblicazione: perché Un animale selvaggio è il secondo romanzo di Dicker ambientato in Svizzera - suo Paese natale - e il primo era stato L’enigma della camera 622, un indifendibile passo falso. Volevo, insomma, capire se la maledizione elvetica avrebbe colpito di nuovo.

Ginevra, 2022. Le vite di Arpad - impiegato in banca - e di sua moglie Sophie - avvocato - non potrebbe essere più felici, ma qualcosa di oscuro con cui fare i conti emerge dal passato. La loro vicenda si intreccerà con quella del poliziotto Greg e di sua moglie Karine - loro vicini di casa - e con una rapina a mano armata in una gioielleria del centro.

È difficile raccontare qualcosa che vada oltre una rielaborazione della quarta di copertina perché, come da tradizione, l’intreccio si ingarbuglia ben presto e i colpi di scena si susseguono senza sosta. Chi conosce i romanzi precedenti di Dicker, tuttavia, avrà già colto quello che mi è sembrato uno dei tratti distintivi di questo libro: la volontà dell’autore di discostarsi da certi meccanismi narrativi che cominciavano a essere un po’ ripetitivi. In Un animale selvaggio non c’è un omicidio, né tantomeno un cold case di cui venire a capo, né c’è traccia di scrittori alle prese con misteri più grandi di loro. Gran parte della trama è incentrata sulla rapina, ma un ruolo importante lo hanno anche i capitali non tracciati e le truffe economiche - tutto molto svizzero, in un certo senso.

Se Un animale selvaggio fosse un film, tuttavia, non sarebbe un heist movie - o almeno, lo sarebbe solo in parte. No, secondo me sarebbe un thriller diretto da Brian De Palma negli anni ‘80. La vicenda si dipana tra sesso (quasi assente nei romanzi precedenti di Dicker), voyeurismo morboso e rapporti torbidi tra i personaggi, che finiscono col turbare un tranquillo sobborgo della periferia di Ginevra. Nessuno dei protagonisti del romanzo ne esce bene, e in un modo o nell’altro tutti risultano sgradevoli. Si tratta di una scelta deliberata dell’autore, che mi è sembrato voler privare il lettore - soprattutto quelli che lo seguono da tempo - di punti di riferimento.

È qualcosa che da un lato ho apprezzato - io stesso un anno fa avevo scritto che i libri di Dicker cominciavano ad assomigliarsi un po’ troppo - ma dall’altro mi ha impedito di entrare in sintonia con i personaggi. Sempre più spesso mi accorgo che, se non riesco a provare empatia per i protagonisti, a risentirne è il giudizio sull’intero libro: è proprio ciò che è successo con Un animale selvaggio. Arpad e Sophie, in particolare, li ho trovati proprio irritanti, al punto che già dopo una cinquantina di pagine speravo di vederli saltare in aria (non succede neanche dopo, purtroppo).

Non è l’unico difetto del libro. Il più grave, almeno ai miei occhi, è lo stile piatto che lo caratterizza dall’inizio alla fine. I romanzi di Dicker non hanno mai avuto il loro punto di forza nel valore letterario, ok, ma questo mi è sembrato un paio di spanne sotto rispetto agli altri, soprattutto nella gestione delle descrizioni e dei dialoghi (quelli della vita quotidiana dei protagonisti sono imbarazzanti, al punto che mi sono chiesto che senso avesse inserirli nel testo). Devo anche ammettere che la trama, a tratti, ha messo a dura prova la mia sospensione dell’incredulità.

Ciò detto, il libro si è fatto leggere in pochissimi giorni. Il talento dell’autore nel tenere i lettori incollati alla pagina è intatto, e il ritmo incalzante degli eventi e i misteri che si moltiplicano ti fanno venire voglia di arrivare fino in fondo. È però un’opera minore nella sua produzione, il che conferma il mio sospetto iniziale: quando gioca in casa, Dicker si perde un po’. Comunque, ci rileggiamo tra un anno con il commento al suo romanzo successivo.

⭐ Voto: 3 / 5

🎵 Ascolti

Una rubrica in cui parlo di musica senza avere alcuna competenza.

La canzone che ho ascoltato di più questo mese è To the Wilder di Woodkid, e se me lo aveste detto trenta giorni fa vi avrei risposto: “Chi? Cosa?”. Non conoscevo questo artista francese, la cui epifania è avvenuta per me nel modo e nel momento più inaspettati.

La canzone, infatti, è stata scritta appositamente per la colonna sonora del videogioco Death Stranding 2: On the Beach, in uscita il prossimo giugno, di cui a inizio mese è stato diffuso un trailer di 10 minuti. Del trailer si è parlato parecchio sia tra gli appassionati di videogiochi (è diretto dal game designer giapponese Hideo Kojima, personalità eclettica nonché una delle poche figure davvero autoriali nel settore) che al di fuori (persino in Italia, vista la presenza nel cast dell’attore Luca Marinelli, che ha fatto notizia anche sui media generalisti). Ma soprattutto, per metà trailer c’è in sottofondo questa pazzesca To the Wilder.

È raro che una canzone mi conquisti così al primo ascolto, eppure a distanza di ore dalla visione del trailer il brano ancora mi esplodeva nella testa. Il giorno dopo la sono andata a cercare su YouTube, dove ho cominciato ad ascoltarla e riascoltarla, fino a consumare il tasto play (poi per fortuna un utente ha caricato un video con il brano in loop per un’ora).

C’è qualcosa nella musica, nel modo in cui gli archi accompagnano le strofe, nel crescendo attorno al ritornello, nel modo in cui si acquieta bruscamente nel finale - qualcosa che è sia epico che dolente, e che trova il suo specchio nel testo:

You will never leave a trace where you walk

If the only path you take’s the one you’re told

So walk away, I’ll find you

So far away, I’ll reach you

To the wilder

Parte del fascino che ha esercitato su di me questa canzone va anche ricercato nel video, in cui la musica è montata su alcune sequenze del videogioco mostrate nel trailer. Il gioco ha un’estetica incredibile e ovviamente si sposa benissimo con la canzone: davvero un matrimonio felice di arti diverse - musica, videogiochi, ma ci metto dentro pure il cinema vista la presenza di attori e per il taglio della regia e della fotografia - e un esempio perfetto di come si fa il lancio di un prodotto mediatico nel 20254.

🔗 Link

Una raccolta dei migliori contenuti in cui mi sono imbattuto in giro per il web questo mese.

La storia di uno spot tv memorabile che ha appena compiuto vent’anni, ma che molti ricorderanno ancora oggi. L’ha raccontata Il Post.

Gabriele Niola è un critico cinematografico che seguo da anni. Ha scritto per molto tempo su BadTaste, scrive tuttora su Wired ed Esquire; di recente ha cominciato a collaborare anche con Il Post, per il quale firma articoli e cura la newsletter settimanale Dicono che è bello, con consigli sulle cose da vedere in streaming. Ora è approdato su YouTube con un canale tutto suo, in cui racconta film (o filmografie di attori e registi) in puntate monografiche da 20-30 minuti. Consigliatissimo.

Questo mese ci ha lasciati - a soli 49 anni - Robert Bernocchi. Un nome che forse al grande pubblico dirà poco, ma che era una vera autorità tra gli analisti cinematografici italiani. Lo avevo conosciuto quasi vent’anni fa leggendo BadTaste - dove si firmava Colin McKenzie, e di cui era stato co-fondatore. Poi per anni ho letto le sue analisi del box office sul blog CineGuru di ScreenWeek. Da ultimo lo seguivo qui su Substack, dove aveva lanciato una newsletter che univa cinema e analisi dei dati. Tra i vari articoli di commiato apparsi in rete, segnalo in particolare quello di Davide Dellacasa su ScreenWeek.

That’s a wrap! Ci sentiamo il mese prossimo, ciao!

E che consiglio a chiunque voglia approcciare la scrittura in modo professionale, senza sborsare una cifra astronomica (io ho cominciato con la versione gratuita e sono passato poi a quella a pagamento). Peraltro è un software creato da un singolo sviluppatore italiano, che porta avanti il progetto da solo. Trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale.

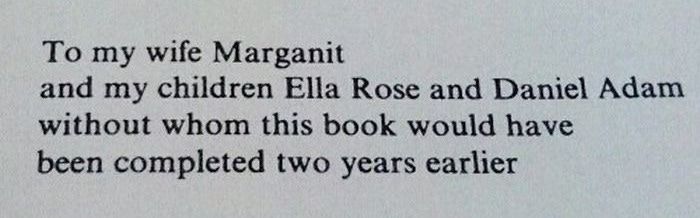

Quali contrattempi? Lasciamo la parola al professor Joseph J. Rotman, autore del libro di testo scolastico Graduate Texts in Mathematics - An Introduction to Algebraic Topology, che ha scelto di entrare nella storia dalla porta principale con questa dedica (a scanso di equivoci, mi dissocio dal riferimento alla moglie):

Nonché uno dei soli tre libri di nuova pubblicazione a superare le 200.000 copie vendute nell’anno. La fonte è questo articolo pubblicato a gennaio su Il Post, che mette in ordine un po’ di numeri e aiuta a porre le cose nella giusta prospettiva.

Il trailer ha generato in me un hype pazzesco, pur non avendo giocato al primo Death Stranding o a qualsiasi altro gioco di Kojima - eh già, mi manca pure Metal Gear Solid. Ma, cari lettori della rubrica Backlog, prima o poi recupero tutto, tranquilli.